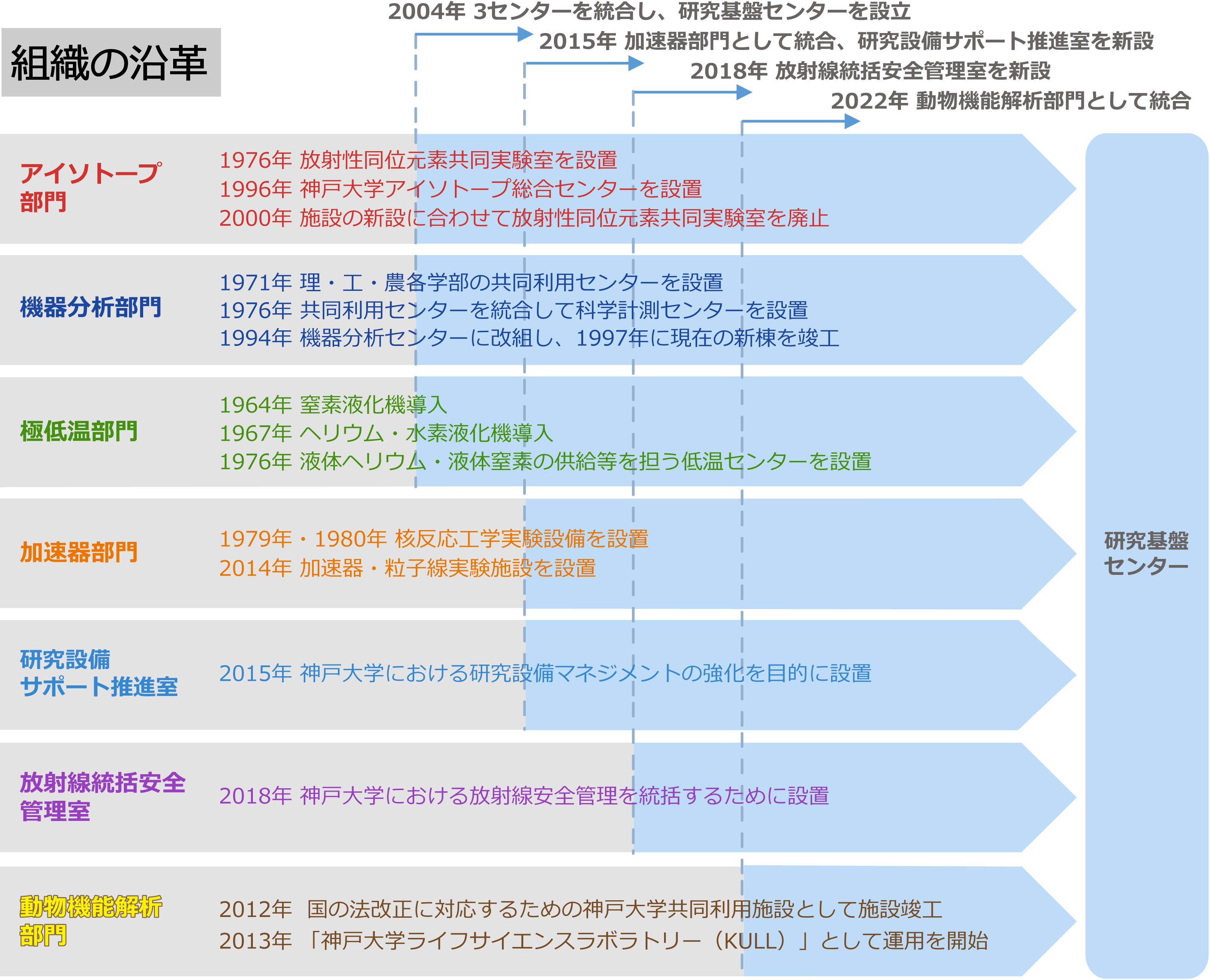

沿革

| アイソトープ部門 | 機器分析部門 | 極低温部門 | 加速器部門 | 動物機能解析部門 |

アイソトープ部門

アイソトープ部門

1. 平成16年の改組:平成8年5月11日に発足した 神戸大学アイソトープ総合センターは国立大学の独立法人化にともない平成16年4月1日より神戸大学研究基盤センターアイソトープ部門(以下RI部門)として新たにスタートを切りました。

2. RI部門の役割:RI部門は、六甲台地区の放射性同位元素(Radio Isotope: RI)使用施設における各種の管理を一元的に行っています。またRIを使わない一般実験区域を整備して生命科学を中心とした研究支援も行っています。本部門の運用は部門長のもと専任教員とスタッフの他、研究推進課研究推進グループとのチームプレーによって行われています。運営するにあたり皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

機器分析部門

機器分析部門

1971年4月14日(昭和46年)に理・工の両学部より選出された委員が初会合を持ち、「最近の機器は大型になり、高性能化する傾向にある。したがって購入経費も多額になるし、高性能の機器を適正に保守し、その能力を充分に発揮させるための維持管理費および優秀なオペレーターが必要となり、一研究室あるいは一教室で大型高性能機器を購入し、維持することは不可能となってきた。これらの問題を解決するためには、今後一層発展する機器の大型化と高性能化に対処し、機器の集中管理を行うことが最善の道であると考える。機器の集中管理を行えば、その購入の時点から効率的な使用が可能となり、多くの研究者が協同して充分に活用することができる」(神戸大学理・工・農学部科学計測センター報告第一号2ページ設立趣意書、1974年5月(昭和49年)との意見が出され、大型科学計測機器の共同利用センターをつくることで意見が一致した。

1972年(昭和47年)理・工2学部の編成を拡大し、理・工・農学部科学計測センターとし、各学部教授会において「神戸大学理・工・農学部科学計測センター規則」が承認され、7月31日第1回計測センター委員会が開かれた。

神戸大学理・工・農学部科学計測センター設立時の委員の氏名は下記の通りである。

| 理学部 | 神田 貞之助 | 土橋 正二(委員長) | 広瀬 弘幸 |

| 工学部 | 永田 三郎 | 進藤 明夫 | 門田 憲章 |

| 農学部 | 鈴木 直治 | 石橋 武彦 | 団野 源一 |

土橋先生、永田先生をはじめ上記の先生方、および関係者の努力によって、1976年12月(昭和51年)科学計測センターが設置(学内処置)された。1971年4月(昭和46年)に設立された理・工・農各学部の共同利用センターとしての「科学計測センター」は本センターに統合された。

科学計測センター長は初代には阿部謙治(工学部)が選ばれ、続いて進藤明夫(工学部)、東順三(農学部)、世良明(理学部)、正井満夫(工学部)、岩崎照雄(農学部)、須田英博(理学部)、中島健(工学部)が就任した。その間にダイ・レーザーラマン分光装置、高分解能電子顕微鏡、光電子分光装置、顕微赤外分光装置などの機器が設置され機器の充実が図られてきた。

1994年6月24日(平成6年)、西塚学長、事務局および関係者の努力によって「神戸大学における各種分析機器を整備し、これらを集中管理して学内の共同利用に供するとともに、分析技術の研究開発を行い、もって教育研究の進展に資する」(神戸大学機器分析センター規則第2条)ことを目的とした学内共同教育研究施設として機器分析センター設置(省令施設)が認可され、同時にセンター長(併任)、専任助教授、専任助手の各1名(いずれも学内振替)の定員が認められた。初代センター長には工学部より西野種夫が選出され神戸大学機器分析センターとしての活動を開始し、1976年12月(昭和51年)に設置された科学計測センターは本センターに統合された。1995年1月(平成7年)阪神大震災により被災、多くの機器が損傷を受けたが、文部省、メーカーのご協力により早期に復旧する事ができた。1996年には建物の建設が始まり、1997年1月(平成9年)には独立した総面積1,268平方メートルの三階建の建物が馬術部馬場南側に竣工した。分散して設置されていた各機器の移設を行うとともに、機器の共同利用の実質業務を開始した。高分解能分析電子顕微鏡、電子スピン共鳴分光装置、複合型微細構造解析分光システム、微小現象解析システム、ダイ・レーザーラマン分光装置、高速顕微赤外分光装置、真空紫外分光装置、多元素シーケンシャル型ICP発光分析装置、光電子分光装置、走査型分析電子顕微鏡、走査型電子顕微鏡などが設置拡充された。

2004年4月(平成16年)、本学の国立大学法人化に伴い、高度に専門化された研究・教育に必要な基本的なインフラ設備を整えつつ、自然科学系の研究・教育支援を一元的に行うため、既存の「アイソトープ総合センター」、「機器分析センター」、「低温センター」の3 センターを整備拡充統合し、研究基盤センターが発足した。 研究基盤センター機器分析部門では現在、高性能の各種分析電子顕微鏡、電子スピン共鳴分光装置、ダイ・レーザーラマン分光装置、多目的デジタル核磁気共鳴装置などが設置され、広く学内の教育研究に供している。

引用:神戸大学百年史部局篇 平成14年発行「機器分析センター」より抜粋

極低温部門

極低温部門

研究基盤センター極低温部門の歴史は昭和40年頃まで遡ります。

| 年月 | 寒剤関係 | 建物関係 | その他 |

| 1964年 3月 | 窒素液化機設置 (詳細) | ||

| 1967年 3月 | ヘリウム・水素液化装置設置(4L/H) (詳細) (注1) | ヘリウム液化室竣工 (詳細) | |

| 1968年 3月 | 実験棟竣工 (詳細) | ||

| 1970年 3月 | 液体窒素貯蔵タンク設置(1t) | ||

| 1975年 3月 | ヘリウム液化機更新(12L/H) (詳細) | ||

| 1976年 7月 | 低温センター設立 (注2) | ||

| 1980年 3月 | ヘリウムガス回収圧縮機増設 | 実験棟増築 (詳細) | |

| 1981年 3月 | ヘリウムガス回収バルーン更新 | ||

| 1981年10月 | 冷却塔2基設置 | ||

| 1982年 3月 | 長尺容器増設 | ||

| 1983年 1月 | 液体窒素貯蔵タンク更新(3t) | ||

| 1986年 3月 | ヘリウムガス乾燥機設置 | ||

| 1987年 3月 | ヘリウム液化機更新(30L/H) (詳細) | ||

| 1989年 3月 | 理学部A棟にヘリウムガス回収配管敷設 | ||

| 1992年 3月 | 液体ヘリウム容器更新(250Lから500Lへ) | ||

| 1994年 3月 | 理学部B棟にヘリウムガス回収配管敷設 | ||

| 1995年 11月 | ヘリウムガス乾燥機増設 | ||

| 1997年 3月 | 機器分析センターにヘリウムガス回収配管敷設 | ||

| 1999年 3月 | 長尺容器増設 | ||

| 2001年 3月 | 液体窒素貯蔵タンク更新(10t) | ||

| 2001年 11月 | 回収バルーン増設 | 自然科学研究棟にヘリウムガス回収配管敷設 | |

| VBLに回収配管敷設 | |||

| 2002年 3月 | ヘリウムガス回収圧縮機増設 | ||

| 2004年 4月 | 研究基盤センター極低温部門に改組(注3) | ||

| 2005年 3月 | ヘリウム液化機(詳細)、及び、関連システムの更新 (詳細) | ||

| 2008年3月 | 回収バルーン増設(30m3→45m3) |

(注1)

当時の理学部物理学科教授の神田貞之助は、神戸大学で物性分野の研究を推進していくためには、低温実験の環境を整えなければならないと痛切に感じていました。

通常、ヘリウム液化機のような大型の設備は文科省の交付金によって設置されますが、神田教授はこの要求の通過を待っていてはヘリウム液化機導入の見通しが 立たないと判断し、科学研究費補助金によって導入をしました。因みに日本で最初にヘリウム液化機を導入したのは、当時東北大学教授であった神田英蔵で、神 田貞之助の長兄にあたります。また神戸大学におけるこのヘリウム液化機の導入は新制大学では最初のことでした。

(注2)

学内での液体窒素・液体ヘリウムの需要が増加し、1研究室で学内全体に供給することが難しくなってきていたため、概算要求でヘリウム液化システムの更新(1975年)と合わせて低温センターの新設を要求していましたが実現はしませんでした。

神田貞之助は学内共同利用施設にしなければ研究・教育に支障をきたすと判断し本部事務局との交渉を繰り返し、当時の学長、須田勇の判断で、学内措置としての低温センターが発足しました。

(注3)

低温センターの支 援業務の中で液体ヘリウムの円滑な供給は最重要課題であり、その心臓部のヘリウム液化機の老朽化は長年の悩みの種でした。しかし、学内措置センターであり 規模の小さい低温センターの液化機更新を中心とした概算要求を実現することは難しいとされていました。

折りしも大学にも法人化の波が押し寄せ、大学の組織の見直しが進められていました。その話し合いの中、難波孝夫センター長の尽力により、アイソトープ総合センター、機器分析センターと低温センターとを統合した研究基盤センターが設立されました。

(参考文献 : 「神戸大学百年史」、「神戸大学 低温センターレポート」)

加速器部門

加速器部門

本設備は、神戸大学海事科学部の前身、神戸商船大学の原子動力学科基本設備として、1979・1980年度の特別設備費により設置された核反応工学実験設備を母体としている。それは、核反応を応用する工学、原子核エナジー利用上の工学的問題、そして海洋環境科学に関連する種々の問題を教育・研究することを目的として設置された。タンデムファンデグラフ型静電加速器5SDHがその中核装置であり、核反応実験用チェンバ、PIXEターゲットチェンバ、そしてパルスイオン注入装置を付属設備としている。

設置後、分析チェンバを含む静電加速器には、維持費等を投入してビームラインを4本に増設すると共に、そのうちの1本に30keVイオン注入装置を接続し、イオン注入-その場分析システムを構築するなど、機能拡充を図ってきた。そして、サブミクロンからナノメータの物質表面近傍における核融合関連元素分析、海洋環境関連元素分析、機能性物質の創製、固体内核反応の研究などに用いられ、100編を超える学術論文の他、約70編の博士・修士学位論文、約120編の学部卒業論文が作成されると共に、学生実験や公開デモ実験などにも利用されている。

なお、1995年1月、未曾有の大地震により本設備は壊滅的被害を受けたが、震災復旧予算により、静電加速器5SDH-2に更新された。更新システム設置以前の1995年度の教育研究は、奈良女子大学理学部物理学科の物質分析用静電加速装置を借用して継続できた。これら各方面のご支援を頂いた関係各位に対して、改めて篤く御礼申し上げると共に、今後なお一層のご指導とご鞭撻をお願い申し上げる次第である。

動物機能解析部門 (神戸大学ライフサイエンスラボラトリー)

動物機能解析部門 (神戸大学ライフサイエンスラボラトリー)

当部門は、理学、工学、農学、医学系及びそれらの学際領域において、本学での主要な研究テーマの1つである生命医科学に関連する教育・研究を推進する共同利用施設(統合動物実験教育研究施設)として2013年4月から「神戸大学ライフサイエンスラボラトリー(KULL)」として運用を開始しています。2011年当時、動物を取り巻く社会環境の変化により、「動物の愛護及び管理に関する法律」や関連法規・指針等の改正等がなされ、それら国の法改正に対応するための施設として文科省への概算要求が採択され、2012年春竣工いたしました。また、教育施設として、学生が科学的にかつ動物福祉の観点からみて適正な動物実験を実施するための知識と技術を身につけることも目的としており、在学中における実験動物1、2級技術者資格の取得をサポートをしています。これまで延べ、1級技術者36名、2級技術者87名の合格者を輩出し、また、毎年、成績優秀者が表彰されています。

当部門は、

1.実験動物の飼育環境の整備

2.動物実験における教育・研究の更なる推進

3.動物実験における法令遵守と安全管理の強化

を目標に掲げており、部局横断型での共同利用施設としてスタートする一方、広く学内外に開放することになっております。

また、近年の社会情勢の推移に伴い、運営の経済性、バイオハザード対策等の配慮から、最新鋭の光触媒脱臭装置、全室LED照明、循環水型全自動ケージ洗浄システム、個別換気マイクロバリアケージシステムや最新式小動物用麻酔装置を導入し、高密度・高清浄度を保つバリアシステムで運用されています。しかしながら、本施設の本当の成果が問われるのは、各分野の研究者がどれだけこれを適正に活用して成果を挙げるかにかかっていると言っても過言ではありません。皆様の御援助御協力をもって、これらが成就されることを切に願う次第です。